ضاق الفتى بعيشه في بيت أبيه فقرر الرحيل إلى دائرة أوسع من بيت العائلة الضيق. ولم يكن بيت العائلة ضيقًا كما رأه اليوم، فقد كان هذا البيت نفسه – في يوم من الأيام – هو الدنيا الواسعة بأرضها وسمائها، لكنه أخذ يضيق ويضيق، حتى أصبح كحلقة معدنية قاسية، تضغط ضغطًا رتيبًا على عنق هذا الصبي الذي بلغ طور الشباب.

وقرر الشاب أن يفلت عنقه من تحت النير، وأن يلقي بذلك الحمل، الذي أحسه ثقيلًا كالجبل، فخرج تاركًا وراءه رسالة وداع لوالديه، ليبدأ مرحلة جديدة.

وأرجو ألا تسرع يا صديقي القارئ، فتظن به الظنون أو تتهمه بالتهور أو العقوق.. ولكنك إن فعلت فلك بعض العذر، فقد ترك وراءه أبًا حزينًا، وأمًا محطمة، وأخوة حائرين، وخرج إلى عراء موحش، بعد حصانة واقية، وإلى شقاء موجع بعد حصانة حانية.

وأرجو أن لا تتسرع أيضًا بإلقاء اللوم على البيت، فلم يكن هناك تعذيب أو ضغط، ولم يكن هناك تقتير أو قحط. ولم يكن الأب بالسيد القاسي، ولم يكن الابن بالجاحد الناسي أو المارد العاصي!

وخلاصة الأمر أن الشاب ولد لأبوين كريمين – أرادا أن يجنباه ما تعرضا هما له من متاعب الحياة، فوفرا له نشأة طيبة، وحرصًا على أن يسقياه من ينابيع خبراتهما الصافية، وأن يزوداه بحصيلة معارفهما المنتقاة. وأن يسيرا به في الطريق الضيق المأمون – الذي انتزعا أشواكه من قبل بأيديهما، ومهداه بأقدامهما فلم يُسمح له بالذهاب إلى موقع لم يتجسساه، ولم يُترك للسير في طريق لم يتحسساه، ولم تمسك يده كتابًا لم يتفحصاه، ولم تقع عينه على مشهد دون أن يرقباه. فلا فضل له في اتقاء شر، ولا شكر له على انتقاء خير؛ إذ لم تهضم معدته طعامًا عسرًا ولم تفك أصابعه خيطًا معقودًا، ولم يواجه طريقًا مسدودًا، أو يعالج بابًا مغلقًا.

وأحس الابن أنه أصبح مختلفًا عن أقرانه في كل شيء! فهو يبدو بينهم كمن يلبس حذاء أبيه وقناع أمه. أصبحت آراؤه التي تتسم بالحكمة والحيطة والحذر، موضع سخرية الزملاء وتفكيره المتزن الذي يرعى العرف السائد والمألوف، لا يلقى اهتمام الشباب. وخط الوسط المأمون الذي يلتزم به، جعله شخصية باهتة ليس لها وزن ولا تأثير في اتخاذ القرارات، أو توجيه الأحداث.

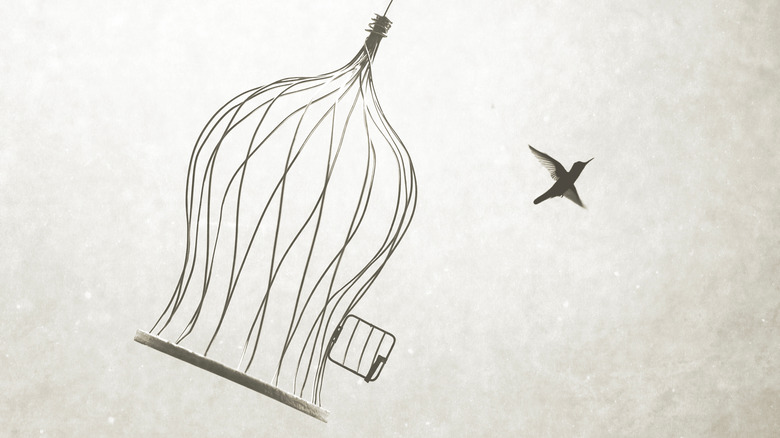

وأدرك صديقنا المدلل أنه قد صار عصفورًا في قفص من ذهب، فأصبح حلمه المنشود أن يترك فراشه الناعم، ليتمرغ فوق الشوك، وأن يترك طعامه الفاخر ليمضغ الحنظل ويجرش الحصي، فقد بدا له المر الذي يختاره بإرادته. أشهى من العسل الذي يوضع له في فمه.

فامتلأ قلب الشاب بالألم، ثم بالغضب، ثم بالرفض، ثم بالتمرد والعصيان!

لذلك لم يضعا الله في القفص:

وهذا النموذج المتكرر في حياة البشر، يرينا حكمة الله سبحانه في إطلاق حرية الإنسان في اختيار طريقه دون جبر أو إرغام. وقد كان الله قادرًا أن يسيج حولنا بسور لا تتخطاه أبصارنا، ولا تتعداه اقدامنا، ولا تعلو إلى منتهاه أفكارنا. لكنه أراد في حبه وحنانه أن يسلحنا بعقل وفهم وإدراك من فائض علمه الشامل، وأن يضيء طريقنا بقبس من نوره الوضاح، وأن يرشدنا ويوجهنا بهاتف من روحه القدوس، ثم بعد ذلك كله يفتح أمامنا الأبواب، ويسلم لنا المفاتيح والخرائط والبيانات التي تؤهلنا لاقتحام الحياة بأقدام ثابتة وعقول مستثيرة. ولنا أن نعجب وندهش حين نري أقدامنا تزحف فوق أشواك الشر، ونري نفوسنا تتلطخ بأحوال الدنيا. فقد صارت إرادتنا الحرة مستعبدة لرغباتنا الجامحة، وأصبحت حرياتنا المطلقة هي بذاتها سجوننا المغلقة! فأجسادنا تلهو ونفوسنا تتعذب..

لكنه وضع لنا حدودًا:

ليس هناك حرية من الحريات لا تحدها حدود، ولا توجد حديقة في الحياة ليس بها شجرة محرمة. وقد يصعب علينا أن نتفهم أو نستمتع بحرياتنا الطبيعية دون أن نتمثل قصة الثمرة المحرمة، ونفهم فلسفة وجودها في حياتنا، فهذه الثمرة تبدو وكأنها النقطة السوداء في صفحة حرياتنا المطلقة. نراها لونًا من الحرمان الذي يحجب الاستمتاع الكامل بالحرية الشاملة. نخالها رأس السد الذي يصد انطلاقنا، وقضبان السجن الذي يصادر حريتنا.

ونحن حين ننظر اليها هذه النظرة الشاكية المتذمرة، فقد يطول انتظارنا قبل أن نختبر معنى الحرية الحقيقية، وتكون كالطفل الذي جلس على شاطئ البحر ينتظر حتى يجف ماؤه ليلتقط قطعة الحلوى التي سقطت من يده، وكان بوسعه أن يستمتع بالقطع الكثيرة التي تملأ يديه.

إن إصرارنا على تخطي الحدود، وتذوق الثمرة المحرمة، يحرمنا الاستمتاع بكل ثمر الجنة، فنكون كالمغامر الذي ينفق كل ما معه من نقود على مائدة القمار، لعله يسترد العملة الصغيرة التي فقدها أول الليل، فيفقد الاثنين معًا.

خطوة خارج حدود حريتنا:

فالحرية التي خلقنا الله عليها – هي حرية الاختيار بين ما يليق وما لا يليق والتمييز بين ما هو حق لنا، وما هو واجب علينا. فإذا استبحنا حقوق الآخرين، وإذا أطلقنا العنان لرغباتنا، فإننا نعرض أنفسنا لكثير من المهانات والمخازي، فنذبح حريتنا على مذبح شهواتنا.

فالإنسان الحر قد يتحول في لحظة من الزمن إلى شخص دنيء، بمجرد إطلاقه لرغبته في تناول شيء ما من ممتلكات غيره ويتبع ذلك إحساس بكثير من القيود التي يقيده بها المجتمع، وكثير من القيود التي يقيد بها نفسه، إذ عليه أن يتفادى عيون الشرطة وعيون الناس وعليه أن يتقبل في صمت كل ما يتعرض له من مهانة وازدراء. ولو أنه عرف حدود حريته لحفظ هذه الحرية من الضياع. ولو أننا تأملنا حياة كثيرين وراء قضبان السجن، لوجدنا أن خطاهم الأول هو تخطي حدود حرياتهم المشروعة إلى ساحة حريات الآخرين.

إن الخطوة الأولى خارج أسوار حريتنا الشخصية قد تحرمنا حريتنا إلى الأبد.

فمثلًا من حق الإنسان أن يفكر ويتكلم، وله دائمًا حرية الفكر والقول، لكنه إذا خطا خطوة خارج حدود الصدق، فأطلق لسانه بالكذب أو بسب الآخرين، فإنه يفقد الآذان المنصتة، ويصبح كلامه مقيدًا محبوسًا بازدراء الناس وإهمالهم .

ومن حق الإنسان أن يأكل ما يشاء، وله حرية انتقاء طعامه وشرابه. فإذا خطا خطوة واحدة في ساحة البشر، فإنه يجد حريته مقيدة بمحاذير طبية والتزامات علاجية.

ومن حق الإنسان أن يتاجر، وله حرية البيع والشراء والكسب فإذا خطا خطوة نحو الجشع، فإن أقل ما يمكن أن يتعرض له هو إحجام الناس عن التعامل معه، فيفقد حريته في العيش من مهنته كسائر رفقائه ومنافسيه.

إن خطوة واحدة خارج حدود حرياتنا التي وضعها الله لنا – لابد أن يتبعها الندم والألم.

صرخة إنسانية:

يا رب

تحكمني خدعة كبيرة هي ظني أنني ملك لنفسي

لذلك فإنني استلهم هذه النفس، استنصحها، أفعل ما يروق لها.

صرختي التقليدية: «أنا حر. قادتني إلى الوحل. أصبحت حريتي المزعومة ممطوطة ممدودة كفم الحوت تبتلع الصغير والكبير – الحي والميت – الصالح والفاسد!

خرجت إلى الحياة أبحث عن مزيد من الحرية، فعدت إلى قوقعتي بمزيد من القيود.

فحررني يا رب بسكناك في قلبي، حتى يشبح القلب بك.

فتكون أنت نصيبي وغايتي.

وتكون أنت قيدي وحريتي.

يا رب